2017-11晩秋のフィンランド 旅の続き

近郊の都市を列車で、移動することは時々あるけれど、260kmの移動は久しぶりです。 ヘルシンキ市から東のイマトラ市へ今回は足を伸ばしました。1971年からの知り合いの家族で、もちろん何度もお邪魔しているのですが、近年は車の運転による訪問が多かったと思います。

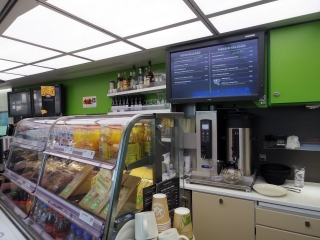

朝、ヘルシンキ駅を二階建ての列車に乗車、音もなく発車してホームを離れていく車窓から見えてくるのは、ヘルシンキの一極集中を物語るような真新しビル群を抜けていきます。すぐに次のパシラ駅に停車。昔はヘルシンキ中央駅のすぐ横に貨物車両の基地が有って、長距離のカートレインの車も中央駅から乗せていたのですが、機能が全てここパシラに移ったわけです。もう一つ1970年代、ヘルシンキにしては珍しく10階建てのビル群がこの東地区に建設されました。私も、この地区の学生寮9階に住んでいましたが、コンクリートの打設を含めると昼夜建設が進められていました。現在駅西側に大規模な開発が進められています。地下鉄の延長も計画に有るみたいです。すぐに列車は動き出し、ロングレールと広広軌鉄道の上を走る車両は揺れも少なく快適に東へ向かいます。昔は随分時間がかかった記憶でしたが、今は2時間半で着くのですから、列車の旅も快適になったと思います。読書をしているとレストランからのアナウンス、日本では、特急列車から食堂車が消えて久しいのですが、フィンランドではまだ健在です。といっても、カウンター越しに電子レンジで調理した品を暖めて提供するだけのいたってシンプルなものでした。昼も近く混んでいました。カウンターにいるのは年配の方で、少々動きが重く随分と並んでいました。テーブルも有るので、大きな窓からゆっくり景色を楽しもうかと思いましたが、私は、コーヒーだけを頼んで車両から早々と退散しました。最後尾車両に居た私は、戻るのに何両も又移動です。各車両のドアは、全て緑色のLEDボタンで開閉しました。目的地が近づいてきたのですが、随分とスローになったり停車が増えました。東へ向かう列車は、まだ完全に複線化していないみたいです。後で訊いたのですが、どこの国も予算が足りなく工事がなかなか進まないそうです。

イマトラへ到着です。駅は、市街地から離れた国道沿いに位置しています。ホームへは、両親が高齢なので、息子さんが迎えに出てくれていました。彼と初めて会った時はまだ、2歳でしたから随分と時の流れを感じます。家族との久々の再開と、お互いの近況報告。時間は瞬く間に過ぎていきます。いつも、お邪魔すると早く帰ろうとするとすごくしかられるので、最終列車の切符を取っていたのですが、帰り際の顔は曇っていました。

私のフィンランドとの関係が今も続いているのは、イマトラからほど近いフィンランド一番の景観地、サイマー湖でこの家族と出会わなければ、あり得なかったので、旅は人生をも左右するのかもしれません。

2017-10 晩秋のフィンランド

フィンランドを訪れるのに一番悪い季節と訊かれたら、私は必ず10月、11月ですと答えます。日没が早くなってきて、雨の多い季節、それも気温が下がって冷たい雨、決して旅行には向いていません。

そんな折り、あえてこの季節にフィンランドを訪れるのは、そろそろ気持ちに区切りをつけたかったからです。1月の友人の墓参りは、まだ冬で墓石を建てることに無理があり、春ということでしたが、彼のいないフィンランドへ出張することに、何かさびしさを感じていました。1年近くたちますし、馴れない車での雪道運転の億劫さもありますので、あえてこの季節に出掛けました。ヘルシンキから西へ120kmロイマー市に向かい、中心部の市で花を買って少し離れた墓地へ向かいました。偶然、駐車場で奥様にお会いして、一緒に墓参りになりました。自宅の家具、調度品のコーディネート等優れたセンスを持っている奥様なのですが、墓石のローソク立のデザインにも彼への優しさを感じました。花にウィスキーのミニボトルを添えて、彼との長い付合いに私なりのけじめをつけて自宅にお邪魔しました。長男は、既に徴兵を追えているのですが、徴兵中の次男も丁度休暇で戻ってきて、元気な親子の会話を聞きながら少しほっとしました。

当然、工場も目を通してきたのですが、相変わらず、ラインは絶えず新しいものに変わり、会社自体は揺るぎないものであることを確認しました。

私にしては珍しく帰り道、景色を楽しみながらの運転でした。雨も上がって、この季節にしては太陽のまぶしさが、フロントガラスから入ってきました。ヘルシンキ、トゥルクの幹線は当然全線高速道路なのですが、ロイマー市への国道も随分片側2車線の工事が進んでいました。全土が岩盤の国ですから整備する地盤の骨材には不自由無く、山坂が少ないので、工事の進捗率は、日本に比べるとかなり早いと感じました。

いつもと違いかなり早くヘルシンキへ戻れましたので、せっかくの天気ですから町をぶらつきました。いつもは混んでいるFAZERファッツェルの喫茶も空いていて、ゆっくりとファッツェルブレンドのコーヒーを飲みながらしばらく読書で時を過ごしました。昔の学生生活を懐かしんで、外を眺めているのではなく、今のヘルシンキを眺めていると、ふと感じました。

2017-08コテージの奨め2

私のフィンランドの友人は、当たり前の話ですが、コテージを持っている人が多いです。自然と共に生きることを愛する彼らには必需品なのかも知れません。日本ですと、どうしても贅沢な暮らしと取られるかも知れませんが、各々自分の収入にあったサイズの、決して見栄の生活ではないコテージなのです。もっとも、自然と親しむ事を、こよなく愛するにフィンランド人には、極普通の週末の生活にすぎないのかもしれません。

私の知る限りフィンランドで一番規模の大きな週末を過ごす人は、設計に対する私の良きアドバイザーでもある彼は、ルウェー、ロシアの国境近くに500ヘクタールの土地を持っていて、そこにいくつものコテージが散在しています。夏場訪れる時は、ヘルシンキから北へ1100Km飛行機で移動して、そこから水辺の小型飛行機をチャーターして彼の湖へ着水、飛行機に付いているフロートで湖面を移動してコテージに到着です。まだ、冬にお邪魔したことはないのですが、冬はスノーモービルで行くそうです。ちなみにスノーモービルは大活躍で、コテージを建てるのは、冬場湖が凍っている時に、ソリを連結して何回も材料を運んでおくそうです。スノーモービルの給油のためデポも作っておくそうです。まるで、南極観測隊みたいです。

彼は、コテージの設計ではヨーロッパで高名な建築家です。大きな会社の福祉施設、裕福な人のコテージを数多く設計していて、私もいくつか見学させていただいたのですが、いかにも高級なセンスのよい自然と調和した建物ばかりです。その彼のコテージは、けっして大きなものではなく、質素な建物です。窓などとても小さくて、質問すると、夏は白夜でまぶしいし、冬は日が昇らないから窓から日が差しこむことはないそうです。「自然が見たければ外に出ればよい」との回答です。なぜこんな広大な土地を持っているかというと、日本のように土地の売買とかではなく、単に自分の土地で、釣をしたり狩りをしたり自由に動きたいので、一生懸命働いて土地を大きくしたそうです。私は、フィンランド人が自然と親しむ姿を数多く長年見てきていますが、ここまでヨーロッパ最後の原生林と呼ばれる自然と向き合って親しんでいる人は他に知りません。

2017-07 コテージの奨め 1

7月も後半に入って、フィンランドでは、続々と長い夏季休暇から職場復帰が始まっています。実際、この間仕事の打ち合わせ等は、控えたほうが無難です。昔のように、工場は一ヶ月間完全に休業状態で仕事はストップということはなくなりましたが、ペースはやはりダウンです。復帰した担当者に夏休みはいかがでしたかと聴くと、帰ってくる答えは必ず、「楽しかったけれど、短すぎたよ」。日本人からしてみるとなんともうらやましい話です。お正月、ゴールデンウィーク、盆休み全て含めてもひと月には遠く及びません。働き過ぎの日本人、ゆとり教育は間違っていたと、ゆとりもなかったのに、あっさりと教育方針変換。日本人の自慢だった勤勉である事で、成り立っていた抜群の生産性は、今や過去の話で、ヨーロッパ以下です。

私は、長いことフィンランドと関わっていますので、多くのフィンランドの家族と週末、夏休みを一緒に過ごさせてもらう事が多かったので、彼らの生活のリズムを感じることが出来ました。当社のホームページでうたっている、「フィンランド人のような生活始めませんか。」は、そんな思いからスタートしています。確かにバブル期、分けのわからない好景気でで、展示会でログハウスを出店すると年に数棟は継続して売れたものです。北海道にもフィンランドのように自然と親しむ文化が根付く期待感が生まれました。しかし、バブル崩壊と共に夢は吹き飛びました。それこそ、ゆとりのない、日常生活に戻ってしまいました。長年訴えてきた、自然と生きる生活は、あっさりと却下されました。私も、少々疲れてしまいました。

今、私が再び週末、コテージの生活を奨めるのは、気持ちを豊かにする時限の空間を作り出すことなのです。ゆとりの無い毎日の生活を送る事によるストレス、週末を全く異なる場所に移動することによって、新たな発想も生まれるはずです。旅行と異なる自分の空間です。幸い、北海道は車で1〜2時間移動するだけで自然豊かな大地と接することが出来ます。豊富な食材、北海道に住むがゆえに得られる喜びです。最初は面倒かも知れません。移動するリズムをつかむことから始めましょう。手始めに気に入った場所探しから、スタートです。海、川、山など趣味に近い場所から探すのもお奨めです。気になる景色にこだわるのもよいでしょう。週末家族と出発です。

2017-06 フィランドと関わっての生き方

今年はフィンランド独立100年の大きな節目です。私がフィンランドと関わって46年ですから、半世紀近く、この国が独立してからの半分近い歴史に少なからず参加させてもらえたことは、感慨深いところがあります。

1971年シベリア鉄道経由で訪れた最初のヨーロッパが、フィンランド、建築を学んでいてヴオクセンニスカの教会、タピオラ田園都市に感激したのは確かですが、その後も旅を続け、ヨーロッパ、北アフリカ、アジアを廻って帰国しました。大学を卒業してすぐ、再びフィンランドの大学で学ぼうと思ったのは、フィンランドの旅で出会った人々が強く影響していたと思います。2年半のヘルシンキ大学生活を切り上げ、帰国して就職です。その間もフィンランドへの旅を何度も続け、ついに独立。フィンランドと関係のある仕事を始めました。特別の才能があるわけでもない私を、疑うことなく受け入れてくれた、フィンランドの友人達と共にしてきた仕事は、30年を超えています。普通の会社なら、私は定年を迎えています。3年前、生死を分ける怪我をして、仕事への気力もあいまいな時もありました。仕事の一番の取引先である社長の、昨年末の病死には、かなりへこたれました。お父様の代からのつながりは、仕事を超えての大事な友人でした。フィンランドを訪れる楽しさが半減、ぽっかりと穴が開いてしまったようです。

6月、白夜の季節、白樺の緑がまぶしいフィンランドは最高の季節です。私は、学生時代に「一生ラディカルに生きる」と宣言しました。頑固な私は、この生き方を続けようと思います。思い出に生きるようなかっこいい過去にも興味はありません。フィンランドと関わることによって得た、多くの友人から学んだこと、私がこだわり続ける北海道に、彼らの生き方をこれからも、少しでも自分の生き方を通じて伝えることが出来ればよいのではないかと思っています。フィンランド人は、週末を我が子と一緒に楽しみます。これからは、長い夏休みのシーズンです。自然の中で、森のコテージで過ごしたり、湖にボートを浮かべて釣を楽しんだり、リフレッシュすることの大切さを知っています。北海道も自然条件は同じです。出来ないわけがありません。私も又、今から彼らのように歩み始めます。

2017-01 1月のヘルシンキ

1月、怪我が癒えてからの3年ぶりの会社、友人によるフィンランド旅行です。6名の少人数ですので、気楽な旅です。ヘルシンキ空港から電車で市内へ向かいましたが、相変わらずチケット発券機がうまくいかず車内で車掌さんから購入、このほうが簡単で並ばずに乗れることを勉強しました。ただし、空港に着いてからの電車のホームまでの長い移動距離、中央駅に到着しても、到着ホームによっては、重いスーツケースで長く移動することもあるので、少々割高ですがやはり、フィンエアーのバスの方が便利かも知れません。特に、ヘルシンキを離れる時は、バスは出発ロビーへ着きますので便利です。

初日は暖かかったのですが、いきなり寒波で、フィンランドはマイナス20度の空気に激変しました。そこそこの防寒の準備はしてきたのですが、吹きつける容赦ない冷たい風に、顔が固まってしまいました。ヘルシンキ市内は、クリスマスの飾り付けがまだそのままでとてもきれいです。港へ行ってみましたが、冬のマーケットは閑散としています。寒さで港の水面から立ち上がる霧が幻想的でしたが、長居はとても出来ません。港の屋内市場へ入ろうと思ったら開いていません。予定外で朝10時前に開いている店を探し、ファッツエルで、コーヒータイムを取ることにしました。いつも混んでいるのですが、さすがにこの時間帯は客がまばらでした。学生時代はそんなに、外でコーヒーを飲むような余裕はありませんでしたから、2、3ヶ月に1回、講義を終えてクラスメートと団欒に立ち寄る場所でした。そんな変わらぬ店があるということは何時来てもほっとします。まだまだ、ヘルシンキは捨てたもんじゃない。

翌日は、グループと別れて私は、友人の墓参り、なれた道とはいえアイスバーンをレンタカーで走るのは少々気が重かったのですが、幸い次男が同行してくれたので少し気が楽になりました。1人で運転する時は、使い方を覚える気もなくナビに目もくれないのですが、若い人間は頭が柔らかい。自分の車でなくとも難なく動かせるのですからすごいものです。150Km程走ってロイマー市の工場へ到着。工場のラインを一通り見て昼食、その後、墓地へ案内してもらいました。45年以上もフィンランドと付合っていて、初めて冬、墓石は、地面が凍っているので正しく設置できないということを知りました。春に正式な埋葬をするそうです。地面の友、Pekkaに手を合わせ、家族の家にお邪魔しました。突然の訪問に驚いていましたが、徴兵を終えて、子供も家に戻っていたので、少し元気な奥様の顔を見ることが出来、ほっとしました。春の正式な埋葬の時は、又、ロイマー市を訪れようと思います。長年の友人との関わりは、フィンランド同様絶やすつもりはありません。

2016-12独立記念日

12月今日は、フィンランドの独立記念日です。来年は、独立100年です。日本でもいろいろな展示会等が開催されていますが、フィンランドでは、盛大な催しが各地で行なわれると思います。私は、1月もフィンランドを訪れますが、明るい良い季節になったら、フィンランドとの関わりを、今につながる長い付き合いをしてくださった東部湖水地方イマトラIMATRAの夫妻をを久しぶりに尋ねてみようと思っています。

今、世界中が悪い意味での愛国主義が蔓延していますが、ロシアでもフィンランドにたいして、難癖をつけるやからが出始めています。フィンランドの歴史は、帝政ロシアからの独立、そして第二次大戦末期一方的にスターリンから侵略を受けた冬戦争、継承戦争、莫大な戦後賠償を払い終えてのの再出発と小国ながら、けなげに戦ったあかしです。大国に寄り添うのではなく、自立して生きていく選択は、それほど簡単なことではなかったと思います。そんな強い独立心が、今の若者にも延々と受け継がれているかどうかは、疑問もありますが、自然と生きることに長けたフィンランド人は、一番大事なプライドは失っていないと思います。

官公庁の窓辺は、ローソク、今は電気のローソクのイルミネーションで飾られ、冬の暗い町並みを柔らかく照らしてくれていることと思います。

私が、こよなく愛するフィンランドですが、30年来のフィンランドの友人を最近病で失った今、少々意気消沈です。非凡な彼の生き方に関わって、仕事、旅、生活を毎回少ない時間ですが、共に味わって過ごした日々を、埋めるには時が簡単に解決してくれそうもありません。仕事は、担当者との打ち合わせで何の支障もなく継続されていくでしょう。先代から、30年以上続けさせてもらっている会社との信頼関係も、兄弟は健在で仕事に関わっていますし問題は生じないと思います。ただ、彼のフィンランドに対する政治、経済の考え方を、マスコミからではなく、経営者の目で見た現実のフィンランドを聴けなくなるのが残念です。行きなれた道を運転して会社を訪ねても、彼がいない現実に納得するのには時間がかかりそうです。1月は、せめて墓参りに訪れます。彼の好きだった山崎のウィスキーを携えて。

2016-11-2 ヘルシンキ近況

10月末の出張は、仕事の打ち合わせというより、取引先DOMUSの社長の様態が思わしくないということで、数日で出発の準備をしました。10年ほど前にも、50歳の誕生パーティーに出席できないかとのメールに、行けそうだったら程度の返答をしていたら、ぜひ来てほしいとの催促で、急遽3泊4日の出張をしたことがあります。今回はずっと気が重い旅でした。あの冷静な社長が私の顔を見たいというのですから、30年の友の望みに答えないわけにいきません。週末の到着でしたので会社は休みです。ヘルシンキから西へ120Km位ですから、いつでも行けるので連絡を入れると、月曜日で問題無いとのことで、土日のスケジュールが無くなりました。

私は、いつもレンタカーでロイマー市の窓の会社DOMUSへ行きます。帰りは少し遠巡りになりますが、Iittalaを経由してヘルシンキへ戻ることが多いのです。月曜日は、まっすぐヘルシンキへ戻ると思うので、久々に列車の旅でイーッタラの工場、ショップへ行くことにしました。時刻表を見て、ここでも、近郊列車の充実に対して、地方列車の本数の減少を感じました。列車を乗り継いでIittala駅で下車、5分ほど歩いてショップへ行くと、クリスマスにも間があるし買い物に数台の車が止まっているだけで閑散としていました。未だにアラビアの食器とイーッタラのグラスの混在には違和感を覚えます。アラビアはアラビア、イーッタラはイーッタラとブランドの主張を通して欲しかった。ヘルシンキの港へ向かう、エスプラナーデ通りから、アラビアの店舗が消えてしまったのには、空しささえ覚えました。

月曜日、いつも使っているレンタカー店から出発です。旅慣れた道というか、フィンランドを訪れてロイマー市へ行かないことはまずないので、迷うことはありません。DOMUSの事務所で担当者に会って、工場のラインをチェックして、社長が昼食を共にしようと待っている、懐かしの50年のお祝いをしたホテルのレストランの個室。彼は、うれしそうに待っていてくれて、いつもの堅い握手と思ったら、よく来てくれたとハグされました。初めてのことなので、彼の気持ちが痛いほど伝わって言葉に詰まりました。彼と私と、弟の工場長と新しいCEOと4名で昼食です。普通に食事が取れたので、少しほっとして彼の自宅へ向かいました。奥様と2人の息子さんが迎えてくれて、長男は現在徴兵期間中ですが、休暇で帰ってきていました。訓練の話等アルバムを見せてもらったり、奥様に庭を案内してもらい、この夏の庭の収穫など、こんなに長く家族と話をしたのも久しぶりです。ずうっといたい気持ちでしたが、彼の疲れ気味な様子を見ておいとますることしました。ヘルシンキへは、どの道で帰る、ヘルシンキ市内はラッシュ時だから気をつけた方がいい、運転なれた私なのに、すごく心配してくれて、自分が大変なのに、彼らしい優しさです。普通、私と一緒の写真なんかあまり撮らないのに、何枚も写しました。寒いので玄関で別れを告げ、車を走らせました。家族も彼の余命を知っていて、私と楽しく過ごしてくれて、頬を伝わるものを除けながら帰路につきました。

少しでも長く生きて欲しかったのに、11月11日Pekka Sairenen が病院にて亡くなったと、弟から連絡をもらいました。兄は、元気で私に会えてとても幸せそうだったと添えられていました。

私は、30年来のフィンランドの親友を失いました。外人と話をしていると疲れるタイプの私ですが、彼となら日本へ来た時など1週間共に旅をしていても平気でした。そんな彼のいないフィンランドへの旅が、少し寂しくなる気がします。

2016-11ヘルシンキ近況

日の出が遅く日没の早いこの季節、冷たい雨の降るヘルシンキ、雪の白さもまだ無く、クリスマスイルミネーションにも少し早いこの時期は、最悪のシーズンです。空港から、まだ乗っていない鉄道に挑戦しようと試みましたが、券売機は、数がわずかで、長い列。クレジットカードしか使えないシステムは、日本の駅とは大違い、さらに長く深い地下の列車乗り場までたどり着くのも大変です。諦めていつものフィンエアーのバスに乗車、中央駅に到着です。ホテルは、地下道を歩いていくとたどり着くのですが、アップダウンの繰り返しで、晴れていればやはり地上を、スーツケースを引っ張って歩くほうが快適かも知れません。荷物を置いてホテルを出ますと、早速新型のトラムを発見しました。短い新しい5両連結のトラムに全て変わっていくのかと思いましたが、長い3両連結の新しいタイプです。ヘルシンキの市電は、路線が増えることでいつも驚かされますが、新型車両で新たな感動です。車内には、新型車両登場の広告が載っていました。市電のホームに設置されている表示盤もさらに進化して、次に来る市電の番号、時間、待ち時間も随時表示されています。なんと快適な市民の足なのでしょうか。それにしては、ヘルシンキ市内の車の渋滞度は、増したような気がしますし、あちこちで新築ラッシュです。中央駅近くのヘルシンキ市内で一番長い大きなマンネルヘイミン通りに面していた、通称ガラスパレス1935年竣工、建築家レヴェルの建物まで、ついに魔の手が伸びてきました。フィンランド人ですから、ヘルシンキの貴重な歴史を、取り壊すのではなく再開発の一環としてリニューアルするというのでしょうが、私には、やはり一つの時代が終わりを告げようとしている印象です。

都市の一極集中は、世界的規模ですから、ヘルシンキとて例外ではありません。ただ、ひいき目に言うなら、大都市ではないという救いはあるかも知れません。50万都市は、かろうじて人間の尺度で考えうる大きさです。ヘルシンキの面積も、大都市のひしめき合って上に延びるしかない、スカイスクレーパーの世界ではありません。新しいコンサートホールの隣では、中央図書館が工事を始めていますが、それぞれの存在感を示せるスペースは確保されています。何より自然と交われる空間、散策、を楽しめる連なる大地は残されています。

来年は、フィンランド独立100周年です。シベリア鉄道から、ヨーロッパの玄関口、ヘルシンキ中央駅へたどり着いた、若き時代の感動と希望は、この都市においては、懐かしさとならずに今も生き続けてほしいと、切に望みます。2016-10ニセココテージ

25年前の完成当時は、基礎は、コンクリート打ちっ放しの仕上げでした。スロープは砂利の坂道、道路からの入り口には門もありませんでした。コテージのオープンは、1991年3月20日、雪原にシルバーパインのコテージが輝いていました。ささやかなオープニングのセレモニーには、54M2のリビング、ダイニングに70名を超える方々に来ていただき、フィンランドからは、ドムス社の社長が駆けつけてくれました。私にとっては、一大事業でしたので終えた後の脱力感と、同時にバブル崩壊とリゾートブームの終演という先が全く見えない時代の始まりでもありました。

でも、私には、ゴルフの会員権、投資等は無縁の存在でしたので失ったものはありません。フィンランド人に誇れるシルバーパインのコテージが存在しているのですから。ここから、新たな始まりです。シルバーパインには似合わないコンクリートの基礎を覆う作業が、スタートしました。フィンランド北部に存在するraakakivi フィンランド人が好んで暖炉に使う石です。フィンランドは岩盤の国ですから、加工して使う石材は豊富ですが、原石のまま使える物は限られています。日本で言うと鉄平石のような使いやすい石です。毎週末、基礎と向き合い、ひたすらモルタルを挿んで石積みです。段数を欲張ると崩れてしまいます。モルタルの量も莫大ですので、手で練ってはいられません。当時東ドイツ製の小型のコンクリートミキサーを仕入れました。基礎の石積みを終えるまで2年を要しました。

次に、行ったのはバーベキュー小屋の製作です。屋根のある四阿はとても便利です。雨の日、虫のいなくなった秋の夜長も楽しめます。

いよいよ待望の石畳に取りかかりました。ヨーロッパへ出かけることは、仕事柄多いのですが、町並みと石畳は実によく似合います。先ほども言いましたが、フィンランドは岩盤の上にある国です。日本で言うと赤御影石に囲まれた国です。余談ですが、フィンランドのアスファルトの舗装道路は、古くなってくると赤っぽく見えますが、これは、骨材の砂利の御影石の色が出るのです。10cmの立方体で石畳の製作開始です。比重が2.6ですから1個で2,6Kgあります。町並みにある鯉のうろこのようなパターンでなく、私のイメージで描いていきました。1997年からつくりはじめまして、完成は2000年7月16日、実に3年半を要しました。サイコロ石の数は、24,600個、縁石を加えると90トンになりました。さすがに疲れましたが、満足感も味わいました。しかし、年数と共に桟橋、サウナ小屋等々、次々と改修に追われます

現在25年目の屋根の葺き替え工事もほぼ終えました。新しい色は風格の中にも新鮮さを感じます。ますます自然に溶け込んできた感じです。多分、私は、満足せず歳を真剣に考えずに、さらに作り続ける道を選ぶと思います。