2016-09-2シルバーパインコテージ

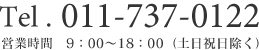

ニセコのシルバーパインのコテージは、今年で築25年になりました。建築当初は、何も考えずに済んだのですが、建物は、年数を経ると少しずつメンテナンスが必要になります。又、季節季節で自然との戦いです。草刈り、落ち葉の片づけ、特にニセコは、豪雪地帯ですから、冬場の除雪が大変です。門からアプローチを経て家の周りの除雪が終わるまで、除雪機を駆使しても2時間を要します。毎回、体力がなければとても維持は出来ません。

昔、フィンランドで学生生活を送っていて、友人の別荘へ何度か連れていってもらい、自然と親しむ彼らの生活を見ていて、何の根拠もなく将来、フィンランドと日本に別荘を建てようと決意しました。専門が建築士ですので、図面を引くことには、何の問題もありません。日本へ帰ってきて、いざ仕事に着きますと生活に追われてそれどころではありません。やがて、子供が産まれて、家族の生活が始まってしばらくしてから、はたと考えました。昔いだいた夢は、かなえなければ所詮夢でしかないと。

幸い、日本各地がリゾートブームで忙しく仕事が出来ていたのですが、さすがに、漠然と考えていた2カ国ですごす時間的余裕はありません。私は、北海道生まれですから、北海道でブームではなく、最終的に残るリゾートはどこかと考えてニセコを選び、コテージを建てることに決めました。 いわゆるバブルの最盛期でしたが、私は、フィンランドと関わって20年という節目に、フィンランドの文化を私なりに表現したいと思いました。自然と関わるサマーコテージを持っていることが普通の北欧の人々が、ログハウスの中でもより自然なシルバーパイン(ケロホンカ)は、憧れの究極のログハウスです。北極圏より北にしか存在しない、一つの森に1本2本しか残っていない、枝が落ち表皮が落ちて風化の始まった立ち枯れ木を、時間をかけて集めて、作られた通称、シルバーパインのログハウス。それから、はや25年が経ちました。

フィンランドの友人も数多く、ニセコのコテージを訪れてくれるのですが、彼らが驚きと称賛をくれます。これは、まさしくフィンランドの文化だ絶対、維持しなくてはいけない。言うほうは簡単です。いくら、コテージ生活になれているとはいえ、規模と、気候の違いによるメンテナンスの頻度のちがいまでは理解してもらえません。でも、私が関わったフィンランドとの45年は、少なくとも。フィンランドの文化を伝えるという微力が伝わっているかもしれません。

2016-09 ケリマキKERIMÄKI木造教会

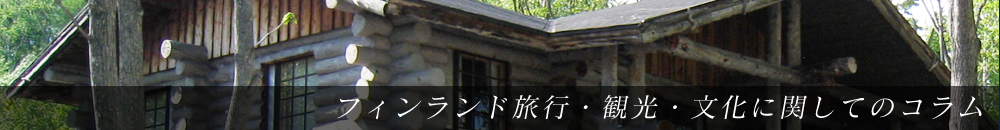

古いリバーサルフィルムを片づけていて懐かしい古い教会の写真に目が留まりました。 もう何年前になるか記憶も定かでは有りませんが、私の古くからの友人家族が住むフィンランド東部カレリア地方のイマトラ市IMATRAを訪れた時です。ケリマキの教会へ行ってみると良いと奨められました。イマトラはフィンランドで一番大きな湖サイマー湖があり、旧道を北へ向かうとプンカハルユという、ため息の出るような景色が連なるところでもあります。さらに北へ進むと古城のオペラで有名なサヴォンリンナ市へと道は続きます。この市は、人口3万弱のサボ地方では大きな町です。ここから東へ25Km程車を走らせると小高い丘に木造の教会が目に入ってきました。木造教会というと、フィンランドでは1994年に世界遺産に指定されたペタヤヴェシ教会が、有名ですし観光客も比較的ヘルシンキから行きやすい距離ですので、訪れた方は、おおいと思います。世界遺産ですから、建築学的にも高く評価されています。

ケリマキ教会は、1840〜50年代に建造されていますから100年ほど後の建築です。でも、木造教会では、フィンランドでは、一番大きな教会です。3000席を超える規模です。諸外国の建築家の評価はさておき、私は、自前の木材で建築されたことに感嘆しました。デザイン的にゴシックがどうのこうのではなく、ヨーロッパの石造の教会に対抗したのではなく、自分たちも同じようなものを作り上げようとした心意気に感心してしばらく教会内で写真を撮ることも忘れて眺めていました。柱の文様が大理石をイメージして書かれていたり、思わず笑ってしまいそうです。ただ、木造の基本は、しっかりと捕えていて、森林で育った人々であることは容易に想像できます。私は、今でも住宅、公共建築物を見て木の使い方の上手さには感心させられています。

2016-08長い夏休み

フィンランド人の長い夏休みも、終わりを告げ続々と職場へ戻ってきています。7月にメールを送ると必ずといっていいくらい自動返送で何日から何日迄夏季休暇ですので、お急ぎの場合は、担当だれだれへ再送願います。との返事が多く帰ってきます。昔でしたら、完全に工場全体が止まってしまって全く仕事にならなかったのですが、現在は、稼働率は落ちていますが、仕事にならないことはなくなっています。そうは言うものの極力この時期の発注には、気を使います。

先方の担当者に、メールの最初に夏休みはいかがでしたかの問に、必ず帰ってくるのは、楽しかったけれど休みが足りなかった、すぐ終わってしまったの返答です。お正月休み、ゴールデンウィーク、お盆休みがせいぜいの日本人にしてみたら、信じられない長さなのですが、それでもすることがいっぱいあるようです。日本の会社員が、猛烈社員とヨーロッパの人々に言われていた時代、彼らの取る夏休みを、働きもしないでと揶揄してひたすら経済活動にいそしんだ日本の社会。でも、これだけ働き続けた日本人より現在生産効率が、先進ヨーロッパの方が上というのは、そろそろ日本人も考え方を改める時代に入っているのではないでしょうか。

ゆとり教育が、教育レベルを下げたとして、見直されていますが、フィンランドと付合いの長い私の目から見ると、何時ゆとりが合ったのだろうと首をかしげます。昔から見るとヨーロッパも経済情勢は確かに厳しくなっていますが、長い夏休みは、以前として続いています。そして、夏を楽しんでいます。日本の社会は、どんどん貧富の差が広がっています。資本主義国家でありながら、社会主義国家より貧富の差が少なかった日本はどこへ行ってしまったのでしょうか。

アメリカ合衆国一辺倒の時代錯誤を続ける日本の政治家、官僚の国の進め方に、そろそろ国民が気づくというより、取り返しのつかない日本になることへの国民の自覚が問われています。定年まで働き続けて、いざ時間が出来るとすることがない。何を始めて良いのか途方に暮れる。今になって自分の人生を振り返って、どんどんマイナス思考に陥る負のスパイラルに陥り、一所懸命生きた証を邪魔者のように扱われる、そんな時代に反旗を翻しましょう。

長い夏休みを毎年取っていたヨーロッパの人々は、きっと仕事以外の生活の仕方を充分培ってきているのだと思います。仕事においても、多少、休みによってぎくしゃくはするでしょうが、自分しか出来ない案件をつくらない、仕事の共有を学んできているのだと思います。その結果、長い夏休みを取り続け、生産性もさほど落ち込まない仕組みを作ってきたのだと思います。きっと、それが文化なのです。自然と関わることも同じだと思います。定年後のフィンランド人の友人の実に楽しそうに生活している姿をみると、人間の生き方を学んでいるようです。

2016-07-2サマーコテージ

フィンランドの長い夏休みも、そろそろ終わりを迎えます。多くのフィンランド人は、郊外の、あるいは田舎のサマーコテージで、家族と過ごすことが多いことでしょう。フィンランドには、実に多くの湖が点在していますから、湖沿いにコテージが、ぽつんぽつんと建っています。小さな島々の中にコテージを持っている人もいます。

サマーコテージといっても、決して夏だけのものではないのですが、長期休暇を夏にとる人が圧倒的ですので、使用頻度が夏に集中するのかも知れません。日常の生活の延長ではないので、コテージの使用はさまざまです。電気、水道が完備している地域もあれば、島にあるコテージには、どちらも備わっていないものもあります。ですが、フィンランド人にとって、日本人の風呂と同様に大切なサウナは、どんな小さなコテージでも、本体もしくは、別棟で備えているのがふつうです。

まばゆい太陽を浴びて夏の夜長を過ごします。ヘルシンキのような都会では、見られなくなりましたが、サウナストーブは、もちろん薪だき、貯湯タンクで同時にお湯を沸かします。水はもちろん、湖から汲んできて、水とお湯を混ぜて、髪、体を洗います。浄化槽を経て水は、湖に戻るので、洗剤は自然に優しいものを選びます。

サマーコテージに出かける時はもちろん食料は、車にいっぱい積んでくるのですが、食材は現地調達もします。湖畔からボートを出して釣をします。小さすぎる魚は、又湖に戻します。親から子へ、自然との関わりを自然の中でおぼえていきます。森でベリーを摘んだり、努めて、非日常の生活を満喫します。

私は、学生生活をしていた時以外、残念ながら長い夏季休暇をサマーコテージで過ごしたことはないのですが、一泊二泊程度のコテージへの招待は、よく御一緒させていただいたので、フィンランド人の自然への関わりは、少し理解しているつもりです。ですから、なお一層北海道の人々に、湖こそ少ないですが、食べ物がおいしく豊かで、自然にこんなにも恵まれた大地で、彼らのような生き方をしてほしいのです。始めませんか、心の豊かな生活を。

2016-07 スオメンリンナ

フィンランドは、今いちばん良い季節を迎えています。夏季休暇を過ごしている人々、公園、水辺で夏の太陽を全身に浴びて夏を満喫する姿がヘルシンキ市内にも溢れていると思います。

ヘルシンキ南港からは、たくさんの外国からの観光客、ヘルシンキ市民を乗せてスオメンリンナへ船が忙しく行き来していると思います。朝市が開かれている石畳の広場の端に乗り場があって、この季節は20分間隔ぐらいで運行しています。ヘルシンキ市内の地下鉄、バス、列車の1日券、2日券等がありますと、この切符で乗船できます。所要時間も、20分位です。ヘルシンキ、ストックホルムを結ぶ大型フェリーも左右に眺めて、大聖堂等も船上からの景色に入ってきます。

1991年に世界遺産に登録されたスオメンリンナは、18世紀中ごろに、港の入り口の島にロシアと対峙するためにスウェーデンによって建てられた星形要塞です。日本では、函館の五稜郭と少しにていると思います。19世紀初めには、ロシア軍に占領され、1917年フィンランドは独立を勝ち得て、1918年からスオメンリンナ(フィンランドの城)と呼ばれています。

日露戦争で、日本の海軍がロシアのバルチック艦隊を破りましたが、1904-5年、日本へ向かった 第二、第三太平洋艦隊、通称バルチック艦隊は、当時は、氷海を進む能力はありませんでしたのでフィランドを出港したのではなく、今のラトビアのリガLibua港に終結してから、はるばる極東へ向かっています。そんな日本も関わった歴史に思いをはせながら、海岸沿いの要塞を散策するのもいかがでしょうか。

この島は、世界遺産に登録される前から、ヘルシンキ市民に広く愛されていて、若手芸術家、音楽家等が住み着いています。観光客はもちろんですが、この島で生活する人々のためにも日常的にスーパーマーケット、飲食店が出来ています。冬場は、もちろん観光客は少なくなりますが、港はフェリーも毎日運行していますので、結氷しないように砕氷されていますから、スオメンリンナへの船も毎日運航しています。もちろん、季節は今が最高です。ヘルシンキを訪れたのなら、港の朝市を観ただけで終わらすに、スオメンリンナへも足を伸ばしてください。港からのさわやかな風を感じてもらえると思います。

2016-06-2ミッドナイトサン

夏至が近づいてきました。今年は、暦では6月21日火曜日ですが、フィンランドでは、その週の週末6月24日25日は祝日で休みです。一斉に人々は故郷へ向かいます。日本では白夜祭と訳されて、言われていますが、地方都市各地で催しがあります。

最近10年近くこの季節には、フィンランドを訪れていませんので時代と共に、過ごし方が変わってきているかも知れませんが、日本のお盆のように、故郷へ帰る習慣に変わりはないと思います。土曜日の夜には、各地方の湖、あるいは川沿いでユハンヌスコッコ(真夏の篝火)が灯されると思います。北欧の人々だからこそ感じる夏を迎える喜び、或いは、この日を堺に日没がだんだん早まり、やがて長い冬が又近づいてくることを、炎を見つめながら思うのかも知れません。私も、2年半程しか住んでいませんでしたが、冬をフィンランドで過ごした後の夏至への思いは、北海道で感じていた時とは異なる思いでした。

旅行者にとってこの季節は、ヘルシンキ市内からフィンランド人が目に見えて少なくなりますので、違和感を覚えると思います。又、ヨーロッパの人々と同じく、長い夏休みも始まりますので、行き交う車の数も減って、観光客とツアーバスが町を占拠した感があります。旅行には、レンタカーを借りますと、なれない道でもスムーズに走れますし、普段苦労する駐車スペースも容易に確保できることと思います。季節は最高なのですが、仕事をするには、打ち合わせ一つ取っても、連絡が大変ですし、折角の夏に、水を差すことになりかねません。ですから、一番良い季節なのですが、訪れることはあまりありません。

フィンランドのベストシーズンを尋ねられたら、迷うことなく私は、6月、7月をお奨めします。北へ行くと沈まない太陽、ヘルシンキでさえ遅くまで太陽は上空にあります。暗くならない大地を普段の二倍は観て歩けるのではないかと思うほどです。日差しは、頭の上から照らされている感じですが、日陰に入ると涼しく、湿度の少ない実にさわやかな空気です。

数えきれない湖沿いを散歩するのも快適です。本当に北欧の最高の季節です。

仕事はまだまだ終わりにすることが出来ないのですが、家族付き合いの友人等みんなが年を重ねてきています。来年こそは、仕事を抜きに古い友人宅を、良い季節に顔を見せるべく、足を伸ばしてみようかとふと思っています。

2016-06 ミュージックセンター

ヘルシンキ中心部の大きな通り、マンネルヘイム通りの国会議事堂と対峙して、全面ガラスと青銅パネルでおおわれたムシーッキタロ(音楽センター)が建っています。中央駅操車場後の再開発で、次々と新しい建物が建築中ですが、1998年の現代美術館キアスマと適度の距離と空間を充分に残して存在感を示しています。さらに距離を置いて、白大理石のフィンランディアタロ(コンサートホール)はTöölö湖沿にレベルを下げて配置されているのに、この建物はより通りに面して建っています。2000年の設計コンペで、フィンランド、トゥルクLPR設計事務所の3名が設計を担当しました。かねてより音響の評判が悪かった既存のコンサートホールの教訓から、音響設計は日本の永田音響設計が担ったそうです。約1700名の大ホールは、ヘルシンキフィルハーモニー、フィンランド放送交響楽団が拠点として2011年から活用しています。

フィンランディアホールは1971年竣工、40年が過ぎています。ヘルシンキ市民が待ちに待ったコンサートホールですから、感慨深いものがあると思います。音響だけを問うなら、時代の流れもあるでしょうが、アールトの独特のオーディートリウムの非対称デザインは、全ての席に良い音を提供するのは所詮無理な話です。私は、決してアールトを信奉していた訳ではありませんが、学生時代は特権で、安い席でよくヘルシンキフィルを聴きました。いろいろな席に座っては、第一ヴァイオリンが聞こえないとか暇でしたから内部を隅々まで見て回ったものです。休憩時間には、ホールで友人と語り合い、エントランスからホールの空間へ大理石の階段で上がるアプローチ、動線の使い方は、さすがとしか言いようがありません。私は、音響を抜きにしてこのコンサートホールはお気に入りでした。 アールバ・アールトこれほどまでにフィンランド国民に愛された建築家を、私は他に知りません。

私が訪れた時、ミュージックセンターの入り口は、サイドには駐輪スペースも設置されていて、けっして重厚なエントランスではありません。中へ入ると、手に手に楽器を持った家族連れ等がいっぱいでした。とてもオープンな雰囲気です。新しい時代のコンサートホールだけではない、音楽センターを感じました。次回は、久しぶりにヘルシンキフィルを新しいコンサートホールで、時代の変化を感じながら聴いてみたいと思います。

2016-05-2 ヘルシンキ ホテル

ヘルシンキを訪れる時は、いつもホテルを利用します。友人は必ずわが家に泊まれと言ってくれます。一人旅がほとんどですから、シングルの部屋は高くてばかばかしいのですが、市の中心部を気楽に動くのにはホテルがやはりベストです。ヘルシンキのホテルも、随分名前も含めて様変わりしました。昔は、インターコンチネンタルホテル(現スカンディックパーク)、ヘスペリアホテル(現クラウンプラザ)は仕事で泊まるには快適なホテルでした。忙しい時には年に10回も、フィンランドへ出張していました。その時ヘルシンキは、インターコンチネンタルホテルを定宿としていました。泊まる度のカードへの記入もサイン一つでOKでしたし、バーの人たちも世間話を交わす顔なじみでした。フィンランド航空のクルーも泊まっていましたので、よく一緒に食事もしていました。もっと以前、ヘルシンキに住んでいた学生時代は、寮生活ですから、ホテルとは無縁でしたが、お世話になった日本人の方々が、それぞれのホテルで仕事をされていました。

時代と共に、合理化なのか不景気なのか、部屋はどんどん質素になり全てが落ち着きに欠ける普通のホテルになってしましました。最近は、全てネット予約ですし、ホテルの数がすごく増えて、決まったホテルには泊まりません。

私のお奨めは、重要な会議の時などは、Kalastajatorppa ホテルを何度か使いました。中心部から5Km程離れているので毎回タクシーを使うなど決して便利な場所とは言えませんが、時間に余裕があって、静かにのんびりとヘルシンキを過ごしたい方へは、とても良いホテルです。別棟のレストランもリゾート地のような円形のおしゃれな建物です。朝、散歩がてらホテル廻りの住宅街の散策、海岸線を歩くのも心地よいと思います。

車の好きな友人が、現在F1で活躍しているロズベルグのお父さん、幻のフィンランドF1チャンピオン、ケケ・ ロズベルグに握手をしてもらって感激をしていたのもこのホテルでした。

ヘルシンキ中央駅付近もホテルが増えましたが、ソコスデパート併設のソコスバークナホテルは健在です。中央駅正面の古めかしい重厚なホテルSEURAHUONEセウラフオネは、設備は一新したみたいですが、レストラン、内部は古めかしいままで、時代に流されない雰囲気を残している数少ないホテルです。基本的に建物を壊さないというフィンランド人の姿勢は、このホテルにも表れているのかも知れません。

2016-05ヘルシンキ、ストックホルム大型フェリー

5月に入るとフィンランドは、日の出も日本より随分早くなり、とてもすがすがしい季節となります。ヘルシンキ南港の朝市も活気をましてきます。この港から、2隻の大型フェリーが毎日ストックホルムへ向けて夕方17〜18時に出港します。夏時間ですと翌朝10時前後にストックホルムの港に着きます。シリアラインとヴァイキングラインです。現在シリアラインは、エストニア、 ヴァイキングラインはフィンランドの船会社が経営しています。昔、 日本、フィンランドでの学生時代は、夏のバイトにストックホルムへ、このフェリーで出かけました。その後、日本へ帰ってからも出張の折り何度か、乗船していますが、1991年からは、シリアラインに58,000トンの当時としては、まだ珍しい、船の真ん中にプロムナードを設ける豪華客船並のフェリーが登場して、わずか一泊ですが、船旅を満喫させてくれました。朝早くデッキへ出ると、朝日に照らされた島々を大型船が、縫うように進むのは、すごい迫力でした。冬の船旅では、港にはった氷を割りながら進む光景もありました。

新造当時から、改修がされてるとはいえ25年も経って現役というのは、時代の流れなのでしょうか。私も、最近は船を使ったことはありませんが、昔でしたら、ヘルシンキ - ストックホルムは人気のコースで 少し古くなると新造船が投入されていました。古くなった船は、地中海の船会社へ転売されたと聞いています。現在は、人気の地中海クルーズは、20万トンクラスの超大型船ですから、時代の移り変わりですね。

ヘルシンキーストックホルムは、わずかな船旅で免税品が買えることでも人気でしたが、EUの免税対象になるように現在は、オーランド諸島のマリエハイム経由でストックホルムへ向かうことで、免税品の購入が出来る船旅は、しっかり継続されているようです。

ヴァイキングラインは、フィンランドの古都トゥルク-ストックホルム航路に2013年から、58, 000トンクラスの新造船が投入されたようです。夏の良い季節に一度乗ってみようかと思います。

2016-04-2サウナ用必需品、木製小物

サウナと言えば、昔から本場はもちろんフィンランドです。当社にとっても会社設立当時から、サウナは大事な仕事です。サウナ本体はもちろん、温度計、砂時計、オケ、スクープ等の備品も重要なアイテムです。長く付合っていましたサウナ用オケ等の製造会社がサウナ部門から撤退しました。ブオカッティVuokattiという町にある工場で、ヘルシンキから北東へ550Km カヤーニ市kayaaniの近くにあります。ブオカッティ町は、ウィンタースポーツで有名で、スキー場、ジャンプ台もあるのですが、ノルディックスキーの良いコースがあることで有名です。日本のノルディックスキーの選手も合宿でしばしば訪れています。

私の個人的好みで、一番のお奨めのノルディックコースは、ロバニエミ市より北へ120KmのルオストLuostoという小さな町にあります。この町にある老舗のホテルはメイン棟、コテージ群は全てシルバーパインのログハウスです。スキー場周辺の個人、会社の別荘もほとんどがシルバーパインのログハウスで、自然と一体となった独特の雰囲気を醸し出しています。ノルディックコースは照明設備も整っていて、暗くなってもコテージからすぐコースへ滑り出す事が出来ます。アップダウンが実に巧みで、日中は5〜10Kmごとに店がオープンしていますので、飲み物を持参しなくても水分の補給、休憩が可能です。私は、友人の別荘へお邪魔すると、いつも10Km位は、いろいろなコースでノルディックスキーを楽しんでいました。特に、滑走後に入るサウナは格別でした。

話が随分それましたが、 サウナ用品の調達は重要事項です。いろいろ調べて、古くに取引をしていた会社へメールを送りましたら、すぐに返事がきて、よく覚えてくれていて、問い合わせを喜んでくれました。私は、自分の目で工場の製作現場を見なければ取引しない主義ですので、これが幸いして記憶に残してくれていました。 サウナ用品の注文をして、以前と同じく取り扱い商品の品々も合わせてコンテナに入れてもらうことにしました。ヘルシンキから西へ110Km、古都トゥルクから東へ50Km、サロSalo 市にあるピネッタトゥオテという会社です。今回取り寄せた品々をみて、何気ない小物にも暖かみのある自然が生きているということを実感しました。

もちろんフィンランドも、ヘルシンキを中心に一極集中の都市化が進んでいます。でも、フィンランドには、都会を一歩抜けると、自然と関われる空間が、充分に存在しています。ベリーを摘みにカゴを持って森を散策できます。北海道も、そんな自然と親しむ生活を味わえる時間は、まだ充分あると思います。