HOME > コラム

2008年6月4日 水曜日 ヘルシンキ 古くて趣のある建築散歩 2

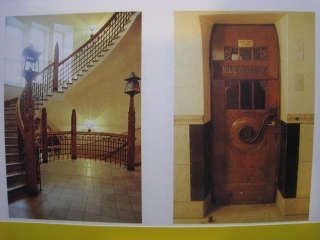

ストックマンデパートから東へ、港に向かう通り、電車も走っているAleksannterinkatuアレキサンテリンカトゥ、ここは、クリスマスシーズン、無数のイルミネーションに飾られる。100M程歩くとMikonkatuとの交差する右角にグレーの石造りの重厚な建物が見える。一階は、コーナーに薬局や他の店のショウウインドゥが並んでいる。 対照的に中央のアーチの奥まった所に扉がある。ここが、ポホヨラ保険会社の正面玄関。このビル全体の入口は、ミコン通り側から、中庭を入った所になる。この建物は、1899年から工事が始まり1901年に完成。設計は、ヘルシンキ中央駅、国立博物館と同じサーリネン、リンドグレン、ゲセリウスのグループ。このとき、サーリネンは、若干26歳、すでにこなし切れないほどの仕事を抱えていた。若者たちの情熱は、建物全体に民族意識があふれている。フィンランドの叙事詩カレバラを題材に装飾がなされている。玄関を入ると上層階へのらせん階段、手摺りの彫刻上に取り付けられたランタン、各部屋への入口のドア、カレバラの世界へ引き込まれそうな雰囲気を感じさせる。 ヘルシンキ大学の学生時代、サーリネンが好きな私は、入口が開いていたので、玄関ホールに入ってみて、らせん階段の美しさに見せられて、鞄からカメラをとり出し夢中で4階まで写真を撮りまくっていたら、守衛さんにものすごい剣幕で怒られた。私が、日本では建築学科を卒業して、この地でさらに学びたく、とりわけサーリネンが好きで、つい勝手に写真を撮ってしまっていたことを詫びると、部屋の中に入った訳ではないので以外とあっさり許してもらえた。この怒られてまでとった貴重なポジフィルムは、たまたまフィンランドへ遊びにきていた友人に託して日本へ持って帰ってもらったのだが、ことあろうに紛失されてしまった。以来、未だに内部の写真は手元にはない。次回は、許可を得て、叉ゆっくり内部を見たいと思っている。

2008年5月4日 日曜日 ヘルシンキ 古くて趣のある建築散歩 1

世界的な建築家アールバーアールトの生まれた頃のヘルシンキ、1895年から1915年にかけての建築の黄金期の、石積み、レンガ積みの建物を中心に、私が、学生生活を過ごした30年前の記憶をたどりながら、今叉、散歩を始めてみようと思う。今回、5月の心地よい風と、まぶしいくらいの太陽の光を浴びながら。ヘルシンキ市内を南北に走る一番大きな通り、マンネルヘイム通りを南、つまり港方向へ歩くと、ストックマンデパートを過ぎた辺りの左手に、エスプラナディ公園通りが見えてくる。 この公園通りの右側(車は一方通行港方向)を港に向けて歩き始めた最初の交差点を右へ曲がると、緩やかな上り坂のKorkeavuorenkatuコルケアブオレンカトゥに通じる。ヨーロッパの都市は、何処でもわかりやすい。必ずビルの壁に通りの名前が書かれている。さらに左右で偶数、奇数に別れている。今歩いていた道が、幅の広い道だったので、空からの光が建物で遮られ、日陰の気温の変化に驚かされる。坂道の石畳がさらに体感温度を下げているようだ。 200M程歩くと左手にグレーの石造りの建物が見えてくる。緑の帽子の突き出たベイウィンドゥ、三角形にアーチで抜かれた玄関、青い鳥のチルチルミチルのお菓子の家を思い浮かべてしまいそうです。これは、電話会社の建物、1905年に、Lars Sonckラルス ソンクの設計によるものです。先ほどの、エスプラナディ通りをこの道に入らず、もう少し歩くと右手に同じようなデザインのグレーの石造りの建物を観る事が出来ます。これも叉、1908年に彼の設計により完成したものです。この電話会社の建物、当時はまだ一般家庭に電話など普及していなかったですし、固定電話による通信が、長らく常識でした。ノキアが世界に君臨する携帯電話の世界を、この会社の建物は、おとぎ話の世界を見るようにたたずんでいるに違いありません。

2008年4月4日 金曜日 ヴィーッキ教会

ヘルシンキ中央駅東隣のバスターミナから68番のバスに乗り、中心部から北東へ30分程行った終点で降りると、広場に面したグレー色の Viikki教会が見えてきた。オウトツのある板張りなのかと近づいてみると、なんと厚い木瓦張りで覆われていた。北欧では、古い建物の屋根は、よく木瓦が使われている。大きな木格子の扉を開けると、エントランスホールには、乳幼児を連れたお母さん達が集まっていた。ホールの場所を訪ねて、同じく木格子で奇麗に作られた扉を開けて中へ入ると、四角い集成材を4本コアにした柱の、ここも木造教会だった。今回訪ねた教会の中では、ここが一番新しい所なのにホールは工事中。作業の人に聞いてみると、パイプオルガンの設置工事だそうだ。木材を主体に製作されている。今まで訪れた教会を思い浮かべてみると、全てにパイプオルガン備わっていたことに気付かされた。 この教会はラーヤサロ教会と同じく、2000年に設計コンペがなされ、1等入選のJKMM建築家集団(四人の頭文字をとったもの)によって設計されたもので、規模も同じく1600㎡で同じ、完成したのは2005年である。フィンランドに住んでいる人々の、80%以上の人がキリスト教のルーテル派に属している。フィンランド全土は、2007年時点で、517のセウラクンタ(教区)に別れていて、平均的なセウラクンタは、8千人から9千人の人々で構成されている。単純に、全フィンランドでは、517の教会が、存在している。 今回ヘルシンキ中心部から比較的近くの3ヶ所を廻る機会を得たが、私が最初にフィンランドを訪れた時、アールバーアールトのヴオクセンニスカ教会に感激したように(コラム8 アールト2に記載)、新たに、各地の教会建築を観る時間を取りたいと思った。

2008年3月4日 火曜日 ラーヤサロ教会

ヘルシンキ中央駅付近から地下に入り、地下鉄メトロに乗って東へ5駅、地下鉄といってもすぐ地上を走るのだが、ヘルットニエミHerttoniemi下車。地下鉄駅から89番のバスに乗り換えYliskylä(ユリスキュラ)で降りると、緑色の厳つい銅版の建物が目に入る。 入口は見当たらない。同質の鐘楼側へ廻り込むと玄関らしきものが見えてきた。道路面とはうって変わってオープンなデザインだ。ヘルシンキ中心部からは、東に位置する島、ラーヤサロ(Laajasalo)の教区に計画された教会で、2000年の設計コンペで、カリ・ヤルビネン、メルヤ・ニエミネンの設計が採用され、2003年完成の1600㎡の木造教会で、主要構造部は、集成材。エントランスホールからホールの連続する柱は、厚さわずか70mm。ホールの天井は、高さ10M、より細く見える。祭壇部の天井の吹き抜け採光部は15メートルの高さになる。 この教会では、訪れたとき、牧師さん自らに、いろいろと説明をいただいた。正面祭壇の岩のようにも見えるタペストリー?は、近づいてみると、これまた木の粗削りの彫刻、ここまで木を使っての表現には恐れ入る。この日も、幼児連れたお母さん達、ハンディキャップを持った人々が、併設されている施設の方へ、集まってきていた。ここでも、地域の核としての教会の存在を感じる一日であった

2008年2月4日 月曜日 ミュールマキ教会

ヘルシンキ中央駅から、近郊電車ラインMに乗って30分ほど、8番目の駅LOUHELAで下車。ホームから階段を降りて外へ出ると駅のすぐそばの線路沿いに教会は建っていた。ヘルシンキ市の北隣に位置し、ヘルシンキ国際空港のある人口18万人のバンター市、ミュールマキ地区を教区とする教会として、JuhaLeiviskä(ユハ・レイヴィスカ)の設計によって1984年に完成した。地元では、灯の教会と呼ばれている。 淡い色のレンガと白の板張りのきゃしゃな感じを受ける外観とは対照的に、中へ入ってみると、白で統一された、想像とは別の空間に驚かされた。高い天井から吊り下がっている数多くの照明、祭壇正面の実に簡素なタペストリー、外観の細く入り組んだ窓等が、間接光となって、この空間を引き立てていたのだと、ようやく理解する事が出来た。集成材の長イスは、白く塗装され、壁の板張りは、製材したままの板に白い塗装。アールトが好んだレンガを白く塗装したように、フィンランド人は実に白を好む人々だと思う。 予約して訪れた訳でもないのに、朝から気持ちよく応対してくれる職員、使われていないホールを、解錠してくれ、照明を全て灯してくれて、自由に写真撮影をさせてくれる温かさ。これは、官公庁の建物と地域のコミュニティーの建物の違いだろうか。フィンランドでも官の建物は、予約を入れても必ずしも許可は出ない。 外では、地区のお年寄り達のノルディックウォークの集合場所となっているのか、ストックを持った人々が集まり始めてきた。まるで、日本の町内会の地区センターとでも表現したほうが理解を得やすいのかもしれない。決定的な違いは、年寄りばかりが集まる場所ではない事、ルーテルの教区のつながりは、地域に密着しているという事だろうか。 多宗教なのか、あいまいなのか日本人には、少々難しいコミュニティーかもしれない。

2007年12月9日 日曜日 独立記念日

12月6日はフィンランドの独立記念日。今年は90年を迎えます。1917年11月帝政ロシアが、ロシア革命によって滅びた機に乗じての独立。マンネルヘイム将軍率いる白軍は、バーサより共産化を目指す赤軍との戦いを制し、ヘルシンキへ入り独立を勝ち取ります。独立の父として歴史から退くはずだった彼は、1939年スターリンの横暴なフィンランドへの7ヶ所からの国境侵略、いわゆる冬戦争によってふたたび歴史の最前線へ舞い戻る事になるのです。果敢に戦うも小国は不条理な停戦へ、やがてヨーロッパ全土を巻き込む第二次世界大戦の渦の中、今度はドイツと組んでソ連を攻める事になる継承戦争で敗戦国となるのです。 過酷な戦後賠償を1951年におえて翌年ヘルシンキオリンピックを、みごとに成功裏に納め、世界にフィンランドの存在を再度認めてもらいます。フィンランド東部の工業地帯と北部を、ソ連邦に割譲されながらも戦後は、一貫した平和外交を貫いています。 大国に頼れなかった、助けてもらえなかった歴史を、身をもって体験しているがゆえ、自国の防衛意識は揺るぎません。徴兵制は堅持しています。義務付けられている核シェルター施設の整備、非常時の臨時滑走路、食料の備蓄等々。 しかし、小国一国で守り切れない事も承知しています。戦後、国連軍への参加を継続しています。国際協調外交路線を維持していますが、イラク戦争には、大統領自らいち早く反対を声明しています。 湾岸戦争時のボタンの掛け違い外交を、国際貢献を解釈する事なく、即答によるイラク戦争へ加担した日本とは、雲泥の差です。独立という歴史を持たず、侵略の経験を持つ国家は、傷みを感じることができないのかもしれません。何を守かさえ国民に提示出来ない政府が、安っぽく愛国心を口にしてほしくはないものです。窓辺に灯されるローソク(現在は、ローソクの形をした電球)で、照らされる6日の夜の町並み、静かにフィンランド国旗を先頭に行進する人々を観ながら、生まれ出ずる国に対して、感慨にふけるのは、私だけでしょうか。

2007年11月9日 金曜日 ストックマンデパート

フィンランドを旅行された方なら、ヘルシンキのストックマンデパートは、一度は訪れた事があると思います。フィンランドで一番大きな百貨店は、1930年完成の老舗。1916年の設計応募により、シーグルド・フロステルスの設計になるものが採用されました。当時流行の吹き抜けの空間を大胆に取り入れた建物です。6年の歳月を費やして完成しました。1980年代に隣接する建物を買い足して外観だけを残した大掛かりな増築を行なっています。 当時パリが、16区内の建物の外観の保全を義務づけていましたが、同様にストックマンデパートも莫大なお金と時間をかけて外壁が崩れないように補強しながら、工事を行なっていました。完成した内部は、対照的に現代的な仕様になっています。現在行われているのは、横に広げるのではなく上層階増築という叉、大掛かりな工事です。日本では信じられないことですが、吹き抜け空間に鉄骨の仮設の柱を建てて、その上にクレーンを設置し、それが屋根を突き抜けているのです。しかも平常営業しているのですからおもしろい光景です。一番の商業街アレキサンダー通りに面する正面入口左手には、昔から変わらず花屋さんがあって、入口から大きくせり出した屋根の下には、四角いストックマンのロゴ入の時計が回転しています。ヘルシンキの人々は、ここを待ち合わせの場所にしますから、付近はいつも人でいっぱいです。 私も遠い昔、学生時代はここで友達とよく会ったものです。最近もヘルシンキを訪れるときは、友人と古き良き時代を思い出して、時計の下でと連絡をします。きっと、今回の大規模な改修が終わっても外観は変わらず同じ表情を見せて、入口の時計も、人の出会いと、別れを静かに見ながら、さりげなく時を示してくれる事でしょう。

2007年9月9日 日曜日 住宅としてのログハウスの生活

8月上旬に、札幌近郊、江別市内にログハウスの住宅の注文をいただき無事竣工、引き渡しを終えた。幸い土地が広かったので隣地の離れ等、建築基準法をクリアーする事が出来て、ログに特別の処置を施す事なく、一般的な120x170断面の角ログハウスを建てた。フィンランドにおいても、多分15年以上前だったらログハウスは、セカンドハウス、サマーコテージと相場が決まっていた。ログハウスの技術の進歩と、断熱基準のログに対する歩み寄りで、一般的な住宅へのログハウス建設が可能になってから、急速にフィンランド国内でもログの住宅が増えていった。ヘルシンキのような都市圏は別として、地方都市においては、森と湖に囲まれたロケーションで、ログハウスは、自然と溶け込んで似合っている。住宅を自分たちで建ててしまうのが一般的なフィンランド人だから、ログハウスは、より簡単に施工出来る。日本でも、素人が住宅を建てる事は、至難の技だけれどログハウスなら、日曜大工の得意な人なら充分建築可能な工法である。 最も、夏休み4週間、土日を全て使って住宅を建てる事が可能な、環境にある彼らとは、ギャップが大きいのも事実あるが。自然に恵まれているフィンランド人が、ログハウスにこだわるのは、住環境へのこだわりもあると思う。素材そのものが、天然材である事、何よりも人間に、自然に優しく自国で生産されている材料であること。当然自然環境への配慮は、厳しく定められている。湖からの距離、汚水の完全回収等、建設するまでの許認可はかなり厳しいものをクリアーしなければならない。 北海道においては、ログハウスの住宅は正直容易ではない。建設可能な土地の確保が難しい。しかし、自宅は難しくとも、フィンランドと同じく豊な自然のある北海道は、車で1時間の距離で充分自然を満喫出来る土地を得る事が出来る。週末を過ごすコテージを、共同でも建てて、東京では出来ない生活を、北海道で楽しむことを、そろそろ考えようではないか。

2007年6月9日 土曜日 フィンランドの白夜

今年も、白夜の季節にフィンランドを訪れる機会を得た。2ヶ月前の気候とはうって変わって、真夏を思わせる太陽の日射の強さである。学校はすでに夏休みに入り、ヘルシンキから郊外へ向かう国道は、金曜日の夕方から渋滞気味で、車のスピードが目に見えて遅くなっている。フィンランドにしては珍しく快適なドライブが出来ない季節。日本のお盆同様、多くの人達が故郷へ向かう。 ヘルシンキ市内は、フィンランド人が少なくなった分、補充するように多くの外国人観光客でにぎわっている。大聖堂の前では、サンバカーニバル、石段も人で埋まっている。ヘルシンキ南港から出港しているスオメンリンナ島へのフェリーも長蛇の列。始まろうとしている短い夏を、みんな屋外で楽しんでいる。中心部の再開発地区カンピ(KAMPI)の広場では、StreetHockeyの競技場が設けられ、学生らしきグループの大会が行なわれていた。前日に準備され、大会の翌日、早朝には何事もなかったかのようにもとの広場に戻っていた。 欧米では、普通になっているサマータイムを、北海道、札幌では、実験を行なってきたが、実施となると規制等で問題が山積しているようだ。よさこいソーランは、確実に夏のイベントになったが、サマータイムを取り込んで、北海道の夏の生き方をアピールする機会ではないだろうか。 フィンランドの北部、ラップランド地方は、 ヨーロッパの好景気も手伝って、観光産業等への外資の積極的な投資が続いている。緯度は異なっているけれど、同じ北国、さわやかな夏、白い冬を生かさない手はないと思う。

2007年4月9日 月曜日 50歳のお祝い

先日、3泊4日でフィンランドへ行ってきた。金曜日の夕方からのスケジュールなので仕事の打ち合せには全くならない。私がフィンランドとの取引を始めた時からなので、最も長い付き合いをしている木製サッシ、システムキッチンの会社の社長の50歳の誕生日に出席するための旅だ。ヨーロッパでは、50歳の誕生日には、特別の大きなお祝いとなっている。日本の還暦のお祝いは、現在では長寿国になったので、薄れてしまっているが、60歳まで生きる事が出来たというような意味合いの祝いに対して、北欧では、人生の折り返し地点、さらに、ここからもう一頑張り、人生の総仕上げを目指すという意味での、みんなからの祝福を込めた誕生祝いのような気がする。 身内と親しい友人の集まりと聞いていたのに総勢135名、18テーブル。ヘルシンキからは、私を含めて11名のためのチャーターバスが、西へ150Km走ってロイマー市へ。地元ホテルを借り切ってのパーティー。招待状には、挨拶、贈り物不要という事で、主賓である本人の司会で、パーティーは楽しく進み、会社の設立者である、彼のお父さんと、私だけが紹介されただけで、後は食事と、ダンスのみの和やかな宴会。大きなバースディケーキの中かからは、歌手が出てきてハッピバースディを歌い、5人兄弟の長男である彼は、兄弟家族からの温かいコーラスのプレゼント。あっという間の5時間だった。 日本人は、もちろん私一人、彼の兄弟を含めて多くの顔見知りに会えた事も楽しかったが、病を押して出席していた、会社の設立者であり、私がフィンランドから輸入を始めたときの社長であったお父様と叉親しく、話をする事ができて、喜んでいただいて、それだけでも日本から飛んで来てよかったと思える一日だった。